広瀬 大介(ひろせ・だいすけ)

1973年生。青山学院大学教授。日本リヒャルト・シュトラウス協会常務理事・事務局長。

著書に『楽譜でわかる クラシック音楽の歴史』『もっときわめる!1曲1冊シリーズ ③ ワーグナー:《トリスタンとイゾルデ》』(以上、音楽之友社)、『リヒャルト・シュトラウス 自画像としてのオペラ――《無口な女》の成立史と音楽』(アルテスパブリッシング)、『帝国のオペラ――《ニーベルングの指環》から《ばらの騎士》まで』(河出書房新社)、訳書にベルリオーズ、シュトラウス『管弦楽法』(音楽之友社)など。

さらに各種音楽媒体などへの寄稿のほか、曲目解説・ライナーノーツの執筆、オペラ公演・映像の字幕対訳を多数手がけている。

Twitter ID: @dhirose

第56回 500年前の音楽実践を読んで学ぶ――不朽の「古楽」入門書とともに

ちょうど1年前の本連載(第52回 「音楽とは何か」という問いに挑む )で、金澤正剛先生による『ヨーロッパ音楽の歴史』 をご紹介した。国際基督教大学で、まさに金澤先生のもとで学んだ評者にとって、まるで金澤先生が授業の場でしゃべっているような、そんな臨場感を味わうことのできる著作であることをお伝えしたばかりのような気もするが、そんな金澤先生の名を世に高からしめた最初の著作は、やはり『古楽のすすめ』であっただろう。1998年発売のこの本は、それまで多くのひとにとって馴染みがあるとは言いがたかった「古楽」の基礎について、そして中世・ルネサンス音楽の魅力について、まるで金澤先生が語りかけているかのような筆致で説いている点が最大の特徴であり、当時も好評をもって迎えられたと記憶している。同年に日本ミュージック・ペンクラブ大賞を受賞したことからも、この本がいかに多くのひとにとって待ち望まれたものであったかがわかる。

そんな、いわば永遠の名著が、「新版」として復活する、という話を聞いたのは2010年のこと。旧版と比べて手に取ると、あきらかにこの『新版 古楽のすすめ』 は分厚い。旧版ではおもに古代ギリシャからルネサンス期までを射程に含めていたが、新版ではバロック音楽における器楽曲と声楽曲についての章を加えたという。すでに姉妹書というべき『キリスト教と音楽』 においてもバロック音楽への言及はあったので、この二冊で、いわば「金澤版“古楽”音楽史」が、ひととおり完成したかのような充実感があった。普段はあまりこの時代の音楽に接することはない、というひとであっても、どのような文化のもとにこれらが歌われ、演奏されたのかについて知識を得たいならば、いまなおこの本の右に出る入門書はない。

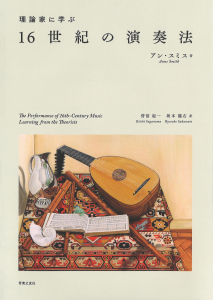

というわけで、今回、なぜ編集部は、あらためてこの名著を本稿で紹介する必然性を感じ、それを自分に依頼したのか、という話をしなくてはなるまい。それはもちろん、今回あらたに飜訳されたアン・スミス『理論家に学ぶ16世紀の演奏法』 を紹介するにあたって、この『古楽のすすめ』が大いに役立つ、と踏んだためであろう。

評者はもちろんこの時代の音楽の専門家ではないので、本書の「はしがき」にあるような、この時代におけるパート・ブックとクワイア・ブックをベースとした音楽文化、そしてこの時代の音楽演奏の鍵とも称されるソルミゼーションについてはひととおりの知識しかない。従って、それらがどのようなものであったのか、本書をひもとくにあたっては、わかりやすい解説で参照する必要に迫られる。

ここで、金澤先生の出番である。『古楽のすすめ』第5章「ド・レ・ミの起源」、および第6章「シャープとフラットの歴史」こそ、『16世紀の演奏法』における第3章「ソルミゼーション」を読む際には、同時に開いておいて、必要な時にすぐ参照できるようにするとよいだろう。

『16世紀の演奏法』は、その性質上、演奏実践を主とする音楽家のために書かれている本でもあるので、基本的には専門的な記述に終始している。その意味では、ある程度、ソルミゼーションによる歌唱法などに知識を持ったひと向けに書かれている、とも言える。そのため、「グイドの手」が何を意味しているのかすぐには想い出せないひと、あるいは、本文中に頻出する「堅い(固い)ヘクサコルド」「柔らかい(自然な)ヘクサコルド」といった言葉が何を意味するのか思いつかない、というひとにとっては、ぜひ金澤先生の本を片手に、つねにそれらの基礎に立ち戻りながら本書をひもとくことで、より自然な理解へとつなげることができるはずである。

これらの手法を念頭に置きつつ、この時代の楽曲を歌うことによって、著者アン・スミスは、「イントネーションが大幅に改善され」、「旋律線がより自然な動きを持ち、全体の構造がはるかに透明性を帯びるようになる」と主張している(65ページ)。また、この時代の音楽が持ち合わせている複雑な修辞学的構造を正しく理解するためには、楽曲内のカデンツに注目する必要があること(96ページ)、あるいは、人文主義的な修辞学が音楽にどのような影響を与えたのかなど、オルランド・ディ・ラッソ(オルランドゥス・ラッスス)の実例などを紹介しながら、縦横無尽に論じている。『古楽のすすめ』においても、器楽と声楽というジャンル分けの意識が生まれたきっかけとしてラッソが紹介されており(153-156ページ)、併せて読むことで、この時代におけるラッソの重要性を多角的に知ることもできるだろう。

こうした専門書の飜訳は、あらゆる面において気を遣わねばならず、本書においてもかなり大変な作業の連続であっただろうと想像される。菅沼起一、坂本龍右の両氏には、今後長きにわたって、多くの演奏家・研究家によって用いられることになる本書の素晴らしい訳業に対し、あらためて心からの敬意を捧げたい。

※この記事は2024年1月に掲載致しました。