第39回 ソナタ形式とは何か? 修辞学がもたらす新しい観点

(本連載、筆者のドイツ滞在のため、しばらくお休みを頂いておりましたが、ひさびさに再開することとなりました。以前同様、よろしくお付き合いのほど、お願い申し上げます。)

教師として西洋音楽史を講じるようになり、ソナタ形式についての言及はどうしても避けることができず、その都度どのように説明すべきか、いまだに迷い続けている。ある程度の簡略化した説明は避けられない、と思い定め、そういう場合には「形式」、すなわち、音楽という水のような物質を入れておくための「形(かた)」、容れ物に喩え、提示部・展開部・再現部、第1主題と第2主題、主調と属調、のようなキーワードを用いて、一般的に説明することになる。

ただ、古典派から19世紀前半までに作られた実際の作品を勉強していくと、こうした形式を墨守して作曲された作品はほとんどなく、大規模な作品になればなるほど、多様性に富んでいることに気がつくだろう。ソナタ形式そのものの研究においても、高名なチャールズ・ローゼンは、ソナタ形式はメヌエットやダ・カーポ・アリアのような確定した形式ではなく、フーガのようなひとつの書法である、という立場から持論を展開した(本書31頁参照)。どのような手段をとるにせよ、「形式」として定義した瞬間、その隙間からするっと抜け出してしまうような、実態があるようでないものでもある。

本書の著者、マーク・エヴァン・ボンズはこのような、とらえどころのないものに対し、18世紀以前の「修辞学」という概念を援用することで、新たな観点をもたらそうと試みている。本書において強調される(そして訳者によって重要視される)のは、まさにこの点である。

音楽修辞学そのものについて説明することは、この稿の趣旨を大きく外れてしまうので、専門の解説に譲るが、ここでは著者の言葉を借りて、「言語としての音楽という概念的メタファーの枠内で、音楽の言語はそれ自身の文法と修辞学をもつ」もの、と説明しておきたい(107頁)。そもそも、作曲という言葉 composition そのものが、文章の構成法を意味する文法用語から採られている。リズム、カデンツ、主題、すべてがそうした文法用語から派生しており、音符=アルファベット、モティーフ=単語、旋律=文章、と考えるならば、西洋音楽の構成原理が言語のそれをある程度踏襲したものであることは容易に想像がつく。

これまで音楽修辞学の諸々は、ヨハン・マッテゾンによって大成したものの、バロック以降、18世紀以降の音楽構成原理にはさほど影響を与えることがなかった、とされてきた。だが、ソナタ形式を理論的に主導してきた後のハインリヒ・クリストフ・コッホや、ヨハン・ニコラウス・フォルケルにとっては、マッテゾンの主張はまだまだ「生きた」伝統であり、それを踏まえた末につながっている、という感覚を持ち合わせていた、と著者は説いている。実例は本書の各所にちりばめられているので、適宜ご参照頂きたい。

19世紀に至り、この修辞学的なメタファーを用いて音楽作品を論じる方法は、徐々に生物学的な有機体のイメージへと取って代わられるようになる。両者間に本質的(物理的)な違いがあることはもちろんだが、両者はある程度の連続性をも示しており、その連続性が(とくにアルノルト・シェーンベルクによって)説明される、という著者の指摘も、とくに一連の美学の歴史に馴染んでいるひとであればあるほど、新しい知見をもたらすものとなるだろう。

作曲家にとっての理想の音楽とは、散文的に書き連ねた音楽を、聴き手があたかも散文を「読む」ように理解できるかのごとき、自然な作品を作ることにあるのだろう。達意のひとが書いた文章も音楽も、そのようなわかりやすさのみならず、それを支える構造的な支えがあって、はじめて優れたものとなる。何をどのように書いても自分の問題に跳ね返ってしまうのではあるが、評者は本書を、単にソナタ形式の新しい見方を提示するのみならず、聴いている音楽が優れたものかどうかを判断するための、新しい指標を与えられた想いで読み進めることができた。

※この記事は2019年8月に掲載致しました。

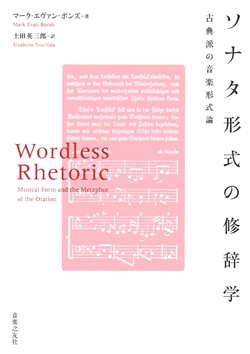

ソナタ形式の修辞学 古典派の音楽形式論

音楽形式とは何か。ソナタ形式とは何か。当時の人々にどう理解されていたか。――本書は19世紀に「ソナタ形式」と呼ばれるようになった西洋近代で最も重要な音楽形式について、18~19世紀の理論や美学的記述を再読することによって、当時の基本的教養であった修辞学の観点から再考し、それが現代における古典派音楽の理解にどう寄与するかを問う。

「修辞学(対象や考え、あるいは情緒を聴き手にとって説得力のあるものにする技術)はこの時期のあらゆる芸術に枠組みを提供しており、音楽との対応関係はとりわけ密接なものでした。(中略)楽想が導入され、労作され、強化される順序は、弁論の構造と明確に対応していました。18~初期19世紀の作曲家たちや理論家たちはこのことを認識し、この考え方について詳細に説明し、音楽の諸形式と雄弁術の諸形式との対応関係を主張したのです。」(著者による「日本語版への緒言」より)