第35回 武満徹が愛される理由

ただ一度だけ、武満徹の姿をみかけたことがある。20年以上も前、松本のサイトウキネン・フェスティバルでのことだったと記憶している。あまりに早く会場のホールに着いてしまい、することもなくベンチか何かに腰掛けて無聊をかこっていると、あの独特のたたずまいで、よく見知った作曲家が、目の前を飄々と歩き、そして駐車場のほうへと去って行った。服装もさることながら、やせ細った身体の上に、なんともアンバランスに大きな頭が乗っかっていて、どんな遠目に見ても、その存在は見間違いようがない。そのくらい、異形の人ではあった。そしてただ歩いているだけなのに、存在感に満ちあふれているようでもあり、風とともに気配を消して歩いているようでもある。まだ大学生だった当時、身のまわりにあのような大人を見かけることはなく、呆然とその後ろ姿を見送り続けたことを、強烈な印象として記憶している(いまなお、あのような大人はそうそういるものではないが)。いま思えば、あの最晩年の姿は、忍びよる病と必死に闘っていた時代でもあったのだろう。今回ご紹介する数々の本をひもといて思うのは、武満のその独特の存在感が、抗しがたい力としてあらゆるひとを魅了し続けたのだろう、ということである。これほどあらゆるひとに愛された作曲家が、ほかにいるだろうか。

ここのところ、武満の評伝が立て続けに出版され、しかもそれぞれが賞を受賞するほどの優れたクオリティを保っている。だが、それぞれに視点が異なるのもまた興味深い。2016年2月に出版された、立花隆『武満徹・音楽創造への旅』(文藝春秋、第26回吉田秀和賞を受賞)は、ジャーナリストとして作曲家そのひとに肉薄し、可能な限り作曲家自身の肉声を伝えているのだとすれば、2016年8月出版の小野光子『武満徹 ある作曲家の肖像』(音楽之友社、第29回ミュージック・ペンクラブ音楽賞受賞)、は、研究者として、そして妻・浅香と娘・真樹の視点を交えつつ、抑えた筆致を特徴とする。前者が武満の死によって、いわば未完の状態のままに遺されたそのままのドキュメントだとすれば、後者は世の中に溢れかえる武満に関する言説を精選し、もっとも無駄のない形で読み手に提供している、と言えるだろうか。

ひとつ、有名なエピソードの描かれ方の例を挙げてみよう。黒澤明監督の映画『乱』(1985)の制作のそれである。武満は音楽として関わっていたが、黒澤の頭の中にはすべて音楽のイメージが出来上がっている。しかもそれはマーラー。およそ武満の個性からはほど遠いわけだが、その音楽を超えろ、ティンパニを使えと監督は無茶を言う(それまで武満は自作の中でティンパニを使ったことは一度もなかった)。立花はこのエピソードについて、武満本人から直接証言を引き出す。「ずいぶん激しいケンカをしました。ぼくは何でも平気でズバズバいうほうだけど、黒澤さんは気が弱いほうだから、面と向かってはあんまり言えないんですね。それで、朝ホテルの部屋のドアの下から、ズズズッと紙が入ってくるの。それに『ぼくはきみの音楽が大きらいです。黒澤明』なんて書いてあるわけ。ぼくはずいぶん持ってますよ、そういう手紙を。」(88~89頁)。

小野は、黒澤の稚気を表すこの有名なエピソードを、まずは淡々と描く。武満と黒澤による上記のようなやりとりは「紆余曲折あり」でさらっと済ます。だが、立花が触れることのなかった映画の打ち上げの席での出来事がこの後に続く。黒澤が帰った後、武満は急にその場にあったピアノで弾き歌いを始めた。その場で録音されたこの曲は《明日ハ晴レカナ、曇リカナ》という有名な合唱作品となった(297頁)。明日の監督の機嫌は「晴れ」か「曇り」か、そういうコンテクストは背景へと退き、このいざこざから生まれた、映画音楽とは別の副産物に焦点を当てる。ジャーナリストと音楽学者の視点の違い、というだけにとどまらない、それぞれの事象の切り取り方の違いは、期せずして相互補完的ですらある。いや、すでに立花の著作にも当然目を通していたであろう小野が、同じエピソードについて異なる視点の持ち方を心がけたのだろう。

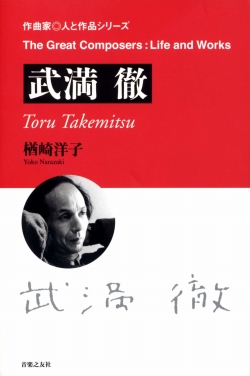

音楽家として多種多様な活動を繰り広げた武満については、すでに数多くの著作が世に問われており、立花隆のそれも、小野光子のそれも、そうした数多くの著作の集大成といった感を強くする。「作曲家◎人と作品」シリーズから発売されている『武満徹』で、楢崎洋子はエピソードの類を極力廃し(従って上記のような黒澤の話は出て来ない)、武満の音楽とその影響について論点を絞っている。スコアとして発売されている『地平線のドーリア』についても、長木誠司による解説は武満の生涯とその音楽的立ち位置から説き起こしつつ、もともとさほど武満にゆかりもなかった教会旋法を取り入れたその作品のありようを明快に説明している。本当はこのスコア、人と作品シリーズで、武満のある程度の活動のあらましを抑えた上で、大部の著作に挑戦すべきかもしれない。没後20年を経てなお注目され続ける作曲家のありようを顧みれば、この作曲家がなぜこれほどまでに多くのひとから愛されたか、そしてその個性の発露としての作品がなぜ、いまなお強い輝きを放っているのか、その真の理由を見ることができるだろう。

※この記事は2017年4月に掲載致しました。

〔作曲家◎人と作品〕武満徹

本書は日本を代表する作曲家・武満徹の生涯と作品を簡便にまとめた初の単行本。「簡便に」とはいっても、一人の作曲家に250~260ページを費やしたものであり、専門的に研究する人は別として、一般の音楽ファンにとって必要にして十分な内容といえよう。本書では、作品を時代順にとりあげ、時代背景、作曲にいたる経緯・きっかけ、目指した意図、そして作品分析などを丁寧に解説しながら生涯をたどっている。これまで個々の作品に親しんできた読者、そしてこれから武満徹を知りたい読者にとって、明解に全体像をとらえることのできる便利で、しかも内容の充実した本といえよう。著者は武満研究の中堅学者のホープであり、信頼性の高さも抜群である。