第32回 時代を超え 書き継がれるフーガ

本稿ではすでに何度かフーガについて触れている。それだけ、フーガに関して書かれた本が、近年において数多く出版されてきたことの証でもあるだろう。フーガを学習するのはごく限られたひとであり、和声法を極めたひとが対位法を学び、奥の院としてたどり着く場所、というイメージが先行している。だが、これだけ多くの本が出版されている、ということは、フーガがひとり作曲を学ぶ学生のものだけにとどまらず、より多くのひとたちの注目を集め、その構成原理をより深く知りたい、と思う音楽愛好家、一般読者にも注目されていることのあらわれなのかもしれない。

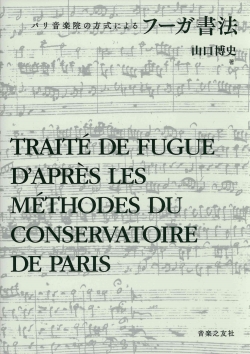

そう考えると、フーガの成り立ちやその分析、あるいは作品のありようといったものを、専門家だけでなくより広い読者層に向けて発信するために、音楽史を踏まえた体系的な、よりわかりやすい言葉によるフーガについての読み物は、非常に数が限られている。山口博史による『パリ音楽院の方式によるフーガ書法』は、教科書としての体裁を整えつつ、読み物としての面白さを可能な限り追求するような方向性を探っている本でもある。

そもそも、ルネサンス期の通模倣形式を発祥とするフーガという「芸術」が、その都度形を変えつつも、現在に至るまで何らかの形で残っているのはなぜなのか。もっぱら聴き手として享受している筆者も、バッハ以外のフーガを「フーガ」として意識して聴くようになったのは、ひとに音楽理論を教えるようになってからかもしれない。バッハ以降、18世紀後半からの古典派作品において、フーガはフーガとしての独立した楽曲ではなく、あらゆるジャンルの作品に埋め込まれ、ソナタ形式などその当時の主流となっていた音楽形式と密接に結びつくことで生き延びてきた。

フーガを含むバロック時代の音楽形式は、ひと世代後(つまりバッハの息子たち世代)においては、時代遅れのものとしていったん廃れてしまうが、それにもう一度目を向けたのは他ならぬ、二世代後のモーツァルトであった(ファン・スヴィーテン男爵の蔵書からその魅力を知った、という有名な逸話が思い出されよう)。その後も、ベートーヴェンを経た後の19世紀において、古典派以前、バッハに目を向けようとする作曲家によって、フーガが継続的に手がけられてきた。メンデルスゾーンやブラームスの作品には、あらゆるところに対位法的・フーガ的な音楽作りの影響が感じられる。どちらかといえば未来志向であったワーグナーも、ベートーヴェンというルーツを共有しているためか、決してフーガに背を向けていたわけではなく、《ニュルンベルクのマイスタージンガー》第2幕の最後では、オペラ史の中でも特筆すべき複雑さを有する「喧嘩のフーガ」を書いている。

『パリ音楽院の方式によるフーガ書法』は、タイトルの通り、パリ音楽院において伝統的に踏襲されているフーガ学習の教科書である。フーガ実習のための良い教則本が不足している現状にあって、わずか136ページの本書に詰め込まれている情報量は、他の教科書にも引けを取らない。第5章までは、4声体の学習フーガ・さまざまな形式までを合理的・網羅的に学習でき、実習課題にも事欠かない。

だが、パリ音楽院での教育のありようをもっとも如実に伝えてくれるのは、第6章に加えられた、各時代におけるフーガのさまざまな形式を論じた章だろう。バッハのスタイルを学ぶことは学習者にとって当然だろうが、その後に、モーツァルト様式、ベートーヴェン様式、シューマン様式、フランク様式、ラヴェル様式、と続く、フーガの扱われ方の変遷を、時代的な視点から、そして作曲家の個性の発露という視点から眺めるのは、学習者にとっても、そして一般の読者にとっても興味深い視点となるだろう。とくに、フーガの歴史を鑑みる上で、シューマンやラヴェルに言及されることは決して多くないはずであり、フランスでのフーガの趣味趣向が窺える。

この本を通読した後に、改めてベートーヴェンの《交響曲第9番》第4楽章を読み直してみた。655小節から、いわゆる「歓喜の歌」の主題と、「抱き合え、幾百万のひとびとよ」の主題によって織りなされる二重フーガ。世俗的な前者と宗教的な後者が、新たな世界でひとつとなるその様を音楽で描くためには、このフーガという形式が選び取られなくてはならなかったのだろう。変奏曲の最後を長大なフーガで締めくくるのも一種の伝統となっていくが、決してその書法を手の内に収めていたわけではなかったシューベルトが、《さすらい人変奏曲》の最後で編み上げたそれは、主題の力強さも相まって傑作の名にふさわしい。ベートーヴェンの音楽に心酔していたベルリオーズが、《交響曲第6番》をもとに書き上げた《幻想交響曲》において、自らを裏切った恋人の姿を醜い魔女に変容させ、それを第5楽章でコミカルなフーガに仕立て上げたのも、ベートーヴェンとは別の意味での「必然」であっただろう。ここでは採り上げきれないが、ブルックナーにも、シュトラウスにも、バルトークにも、ここぞと言うときに用いるフーガの用法がある。これらを見るにつけ、世界の総合とその完成という意味を表出するものとしてのフーガの存在は、欠くべからざるものであったのだろう、という感を強くする。フーガの世界により親しむための手引きとして、本書は末永く手元に置いておきたい。

※この記事は2016年7月に掲載致しました。

フーガ書法

『厳格対位法――パリ音楽院の方式による』に続き、フーガ書法を、著者がパリ国立高等音楽院で学んだ方法で手引きする。作曲科(志望)学生以外の読者にも取り組みやすいよう、2、3声フーガを学ぶ章を設けた(第3章)。最初から第4章の4声フーガから始めてもよい。第5章(学習フーガのいろいろな作例)、第6章(バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、シューマン、フランク、ラヴェルの様式で書かれたフーガ)ではお手本にふさわしい豊富な作例を掲載。第1章ではバッハを頂点とするフーガの歴史、第2章では、「なぜ学習フーガが有効か」(作曲科学生以外にも)について触れる。フランス、日本の代表的な作曲家の主唱を集めた主唱集も役立つ。