第7回 名教師は知っている、教える・教わることの本質――ピアノ演奏芸術をめぐる3冊

教育論に関する著作は山とあるが、それらの多くが、「人が人にものを教える」、あるいは「人が人からものを教わる」ということの本質に触れることなく、「いかにしてものを教えるか」というハウトゥーに走っているように思われるのは、評者の思い過ごしだろうか。この点、いま日本でもっともその本質について正鵠を得た発言を繰り返しているのは、内田樹だと思われる。以下、本論たる書評の前段階として、評者が自分なりに氏の論をかみ砕いてみようと思う。彼が多少言わんとすることの論点とはずれることもあろうが、きっと氏はこの「ずれ」も(以下に述べる理由から)許容してくださるだろう。この数年内に出版された氏の本ならば、その濃淡はあるものの、必ずこの教育論に触れているので、ご一読をお薦めしたい。もっともコンパクトかつわかりやすくまとまっているのは、『先生はえらい』(ちくまプリマー新書、2005年)。

内田曰く、そもそも人が人の世を豊かにするために行う、「教育」という名を冠して行われるべき営為は、対価で購えるような「教育」と峻別すべきである。免許証を得るために必要な車の操作方法を習得するため、自動車教習所で一定の対価とひきかえに行われる営為は、「教育」にあらずして、「訓練」と呼ぶべきものである。

本来、教育というものは、弟子(所に応じて学生や徒弟と呼ばれる、人にものを教わる人)、が、師(これも先生とか師匠とかマイスターとかいろいろな呼ばれ方をする、人にものを教える人)から、学問やものづくり、あるいは芸道などの奥義を究めるための極意を「勝手に学び取る」営為を指す。

弟子は、自分が進もうとする道で何が学べるのか、その全体像を知ることはなく、はっきりと認識することもできない(認識したいから、その道に「弟子入り」するのである)。自分が進もうとする道の全体像など、初学者たる弟子がわかろうはずもなく、教習所のようにAとBとCを修めればそれでおわり、というようなものでは全くない。ないにもかかわらず、弟子は自分が進むべき道が暗黒に閉ざされたままの状態で、自分が歩むべき道が自分にとって意味あるものと信じたうえで、それを「教える」師のもとへ、蛮勇をふるって飛び込まねばならない。

さらに言えば、師の側も、自分が学生に何を教えられるのか、その全貌をわかっているわけではない。「俺は弟子にAとBとCを教えることができる」などと言うような師は、そもそも学問や芸道、ものづくりの深淵を軽視し、学問の体系すらもその対価を持って購えると勘違いしているのだろう。

したがって、師が何事かを教えようという意志の有無にかかわらず、弟子は師のありようから、何事かを「勝手に」了解し、それを自分の血肉としていく。たとえ師がAを教えようと力説しても、弟子が受け取るものはA’であるかもしれず、場合によってはB、Cとなり、あるいは全く何も受け取れない可能性すらある。あるいは、師がただ飯を食っている姿を見るだけで、弟子はAの本質を理解することも、ないとはいえない。

教育とは、ことほどさように、師、弟子双方にとって、あやふやな基盤の上に存立しているものなのだ、というのが、氏の主張である、はずである。

やたら長い前置きになってしまった。こうした観点から、ここにずらっと並ぶピアノのための「教育書」3冊を眺めると、さまざまな示唆に富んでいる。ゲンリッヒ・ネイガウスというひとが、何故これだけのカリスマ的存在になり得たのか。それはひとえに、彼が「人が人にものを教える」ことの本質を、底の底まで知り抜いていたからに他ならない。『ピアノ演奏芸術』251ページには、こんな記述がある。

ある有名な教授(ピアノの教師ですが)は時折、謙虚そうな誇りを見え隠れさせながら、明らかに自己の言葉にテーゼのような権威を与えつつ、言っていました。「私は音楽は教えない、ピアノの弾き方を教えるだけだ」と。(中略)これほど間違った考えはないと私はないと思います。たとえこの教師が打楽器演奏の教師だったとしても、教師というものは特定楽器の演奏法と並んで、音楽そのものを教える必要があるのではないでしょうか?

ネイガウスは、にわかには他者に教えがたい、自分さえも全貌を知り得ない「音楽」というものの深淵を覗き込みながら、師として自分は自身の経験を後進に語り継いでいくことしかできない、ということを謙虚にわきまえ、それを実践していたのである。もちろん、「音楽」を生み出す上で、決して外すことのできない演奏上のテクニックというものは存在し、この本で開陳されるテクニック上の提言は、すべてのピアノ学習者にとって示唆に富むものであり、蒙を啓くものである。ネイガウスが名教師と呼ばれたのは、そうした演奏上のテクニックがどのような要請のもとに生まれたのか、それが音楽の本質とどう関わり合っているかを、必ず言葉で説明することができたからであろう。

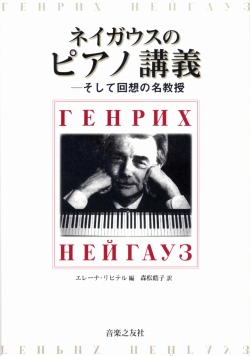

とはいえ、優れた師に学ぶ弟子が、必ずしも師の教えを理解できているとは限らない。まったくの誤解としか思えない反応を返す弟子もいれば、視点こそずれていても、事の本質は見誤っていない弟子もいる。『ネイガウスのピアノ講義』のほうは、弟子の側から見た師のイメージを描きだす。弟子による数多くの証言は、師の姿をさまざまな側面から映し出してはいるが、何故そのエピソードを選び出したのか、そのエピソードにはどういう意味があったのかという点から読み進めると、弟子その人の音楽性、ひいては人間性のほどまでを残酷に映し出していくかのようだ。別に、この本の中で、誰が師をよりよく捉えていたか、誰が師を皮相的にしか捉えていなかったか、などと言う弾劾裁判をするつもりはない(このようなことを書く評者自身が、ネイガウスというひとを、まだ皮相的にしか理解し得ていないだろうから)。浮かび上がるのはただ、「人が人にものを教える」「人が人からものを教わる」ということが、師と弟子両者の、いわば「幸福な誤解」に基づいて行われている、というその一事のみである。確実に受け継がれているようにいわれる「伝統」というものの本質は、実はそんな誤解に基づくものでしかない、かもしれないのだ。

ボリス・ベルマンも、「人が人にものを教える」ことの難しさを、きちんとわかっている人である。一読しただけでは、本書はひたすらピアノの演奏テクニックを説いているかのように見えるかもしれない。とりわけ、多彩なポリフォニーの中から特定の声部を取り出す方法、あるいはいかなる時でも音量を自在にコントロールできるような指とペダルの扱いについては、類書の追随を許さない具体的な記述に満ちているのだから。(活字だけでその演奏法の実際・ハウトゥーはどれだけ伝わるのか、という問題もあるが、まあそれは別の話。)

だがベルマンは、最後に置かれた「第11章:教える技と教わる技」で、これまで評者が述べてきたようなことを、全く違う方法で叙述している(ように思われる)。師は同じことを教えているつもりでも、それを受け取る弟子の数だけ、その教えには違いが生まれる。弟子の人間性に応じ、変幻自在に師としての自らのありようを変えてみせるベルマンのような人こそ、師として仰ぐにふさわしい人なのだろう。

と言うわけで、評者は今回、実際に弟子入りしているわけでもなく、面識すらない内田樹氏を、この書評の中だけで、いわば「ヴァーチャルな師」と仰ぎ、一文をものしてみたわけである。たとえ評者が、氏、いや師の言わんとするところを誤解し、このエッセイ全体が謬見に満ちているとしても、きっと師は「それが『教育』の本質じゃ、ハッハッハ」とか何とか言いながら、許してくださるはずである。たぶん。