舟橋 三十子(ふなはし・みとこ)

東京藝術大学音楽学部作曲科卒業、同大学院音楽研究科修了。日本大学芸術学部講師を経て、現在、名古屋芸術大学大学院教授。作曲を池内友次郎、矢代秋雄、三善晃、永冨正之の諸氏に師事。ピアノを小林仁、舘野泉の諸氏に師事。

著書に『はじめてのソルフェージュ』全5巻、『ミュージック・トレーニング』全2巻(以上、全音楽譜出版社)、『クラシックの聴き方入門――名曲のスタイル分析 全80曲』『クラシックのからくり~「かたち」で読み解く楽曲の仕組み~』(以上、ヤマハミュージックメディア)、訳書にエドウィン・スミス、デービット・レヌーフ著〔オックスフォード・ミュージック・ワークブック〕『音楽の基礎練習』全3巻(カワイ出版)、ミシェル=オディル・ジロー著『シューベルトを歌いながら学ぼう』全3巻、『モーツァルトを歌いながら学ぼう』全2巻、『シューマンを歌いながら学ぼう』全4巻、ジャン・ピエール・クーロ著『音楽家への第一歩』全8巻(以上、パリ・A. ルデュック社)等がある。

「フォルマシオン・ミュジカル」ホームページ

http://www.formationmusicale.net/

この連載が本になりました!

『フォルマシオン・ミュジカル 名曲で学ぶ音大入試の楽典』

好評発売中!

【第03回】 2013年度 愛知県立芸術大学音楽学部入試問題より

J.S.バッハ作曲《マタイ受難曲》BWV244からアリア〈憐れみたまえ、わが魂よ〉より導入部分

(実際の入試問題と解答・解説は、音楽之友社『音楽大学 短大・高校 音楽科入試問題集2013』 133~136ページ参照。)

Ⅰ 入試問題解説

(1)借用和音について

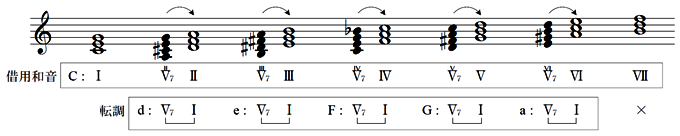

近親調から一時的に借りた和音を、借用和音といいます。短い転調と考えることもできます。それぞれの度数の調(Ⅳ調、Ⅴ調など)の前に、その調のⅤやⅤ7の和音(転回形も含む)を置くことによって、ⅠかⅥの和音(転回形も含む)への和声進行を作り出します。このⅤやⅤ7の和音(転回形も含む)を副Ⅴといいます。

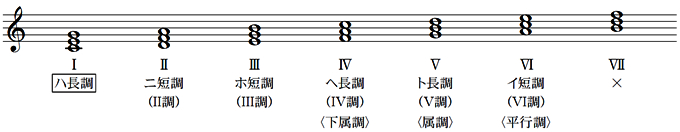

ハ長調の音階上の三和音を例にとって、考えてみましょう。

ハ長調のⅡが主和音となる調は、Ⅱ調、二短調

ハ長調のⅢが主和音となる調は、Ⅲ調、ホ短調

ハ長調のⅣが主和音となる調は、Ⅳ調、へ長調(下属調)

ハ長調のⅤが主和音となる調は、Ⅴ調、ト長調(属調)

ハ長調のⅥが主和音となる調は、Ⅵ調、イ短調(平行調)

Ⅶは減三和音なので、主和音にはなりません。

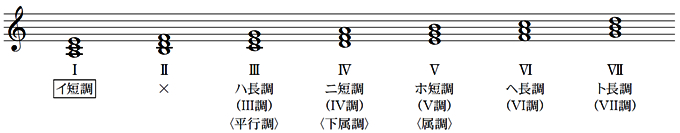

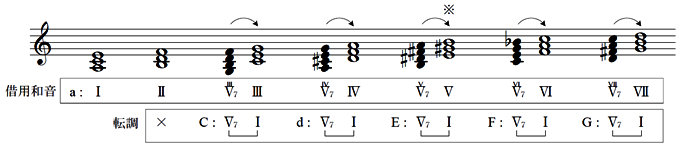

次に、イ短調の音階上の三和音を例にとって、考えてみましょう。

Ⅱは減三和音なので、主和音にはなりません。

では、それぞれの度数の調の前に、借用和音を置いた場合を考えてみましょう。

ハ長調の場合

イ短調の場合

※短調のⅤ調の主和音は短三和音である。しかし、一般的には第3音を導音として半音上げ、長三和音として用いる。

次の作品の借用和音を見てみましょう。

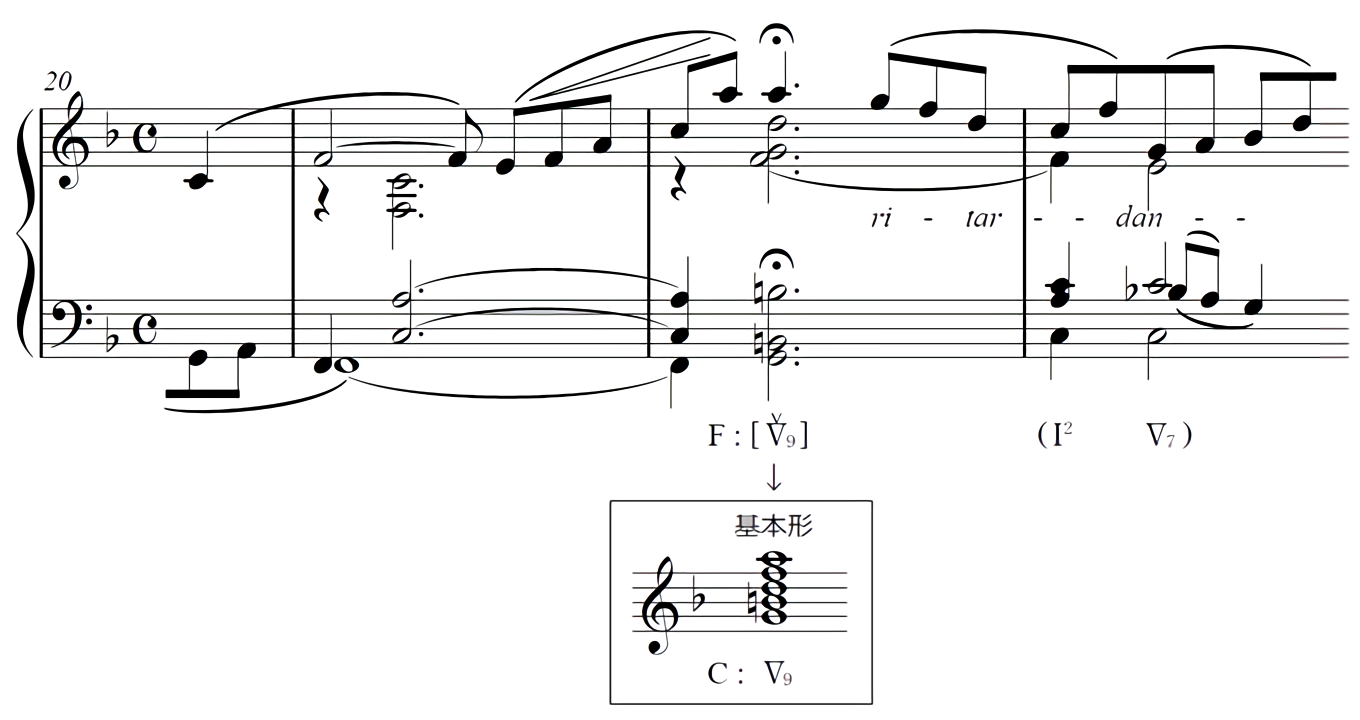

【1】

シューマン作曲《子供の情景》より〈トロイメライ〉op.15-7

解説:

フェルマータの付いている拍は、この曲(ヘ長調)のⅤ調(属調)であるハ長調の属和音を一時的に借りてきている和音です。ここでは、属九の和音の形で用いられています。このような和音を、元の調(この場合はヘ長調)の借用和音といいます。

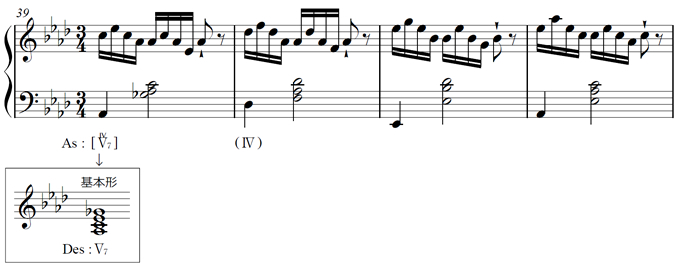

【2】

シューベルト作曲《即興曲》op.90-4

解説:

39小節目は、この曲(変イ長調)のⅣ調(下属調)である変ニ長調の属七の和音を一時的に借りてきている和音です。このような和音を、元の調(この場合は変イ長調)の借用和音といいます。

(2)舞曲のリズムについて

問題に、「この曲はイタリアの舞曲であるシチリアーノの様式で書かれており~」とあります。このように、クラシック音楽には舞曲のリズムが多く使われています。

特徴的な民族舞曲のリズムには、次のようなものがあります。[ ]内は発祥した国です。

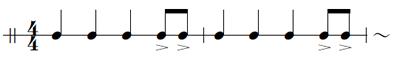

| 2拍子系 | ハバネラ [キューバ] |

|

| タンゴ [アルゼンチン] |

|

|

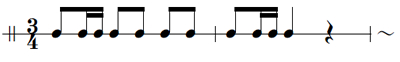

| 3拍子系 | ポロネーズ [ポーランド] |

|

| ボレロ [スペイン] |

|

|

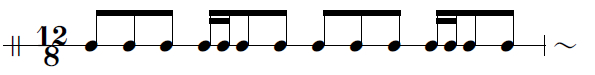

| 複合拍子系 | シチリアーノ [イタリアのシチリア島] |

(フォーレ作曲《シチリアーノ》の例) |

| バルカローレ [イタリアのヴェネツィア] |

(ショパン作曲《舟歌》の例) |

Ⅱ 応用問題

(1)借用和音

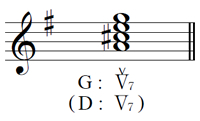

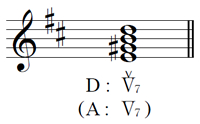

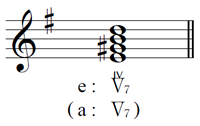

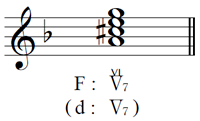

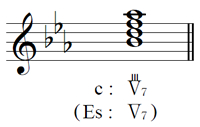

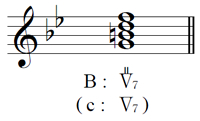

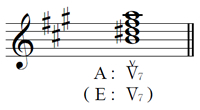

次の調名を答え、五線にその調のⅤ7の和音を、例にならって書きましょう。

| 【例】ト長調のⅤ調 (ニ長調) |  |

| a) | 二長調のⅤ調 | ( 調) |  |

| b) | ホ短調のⅣ調 | ( 調) |  |

| c) | へ長調のⅥ調 | ( 調) |  |

| d) | ハ短調のⅢ調 | ( 調) |  |

| e) | 変ロ長調のⅡ調 | ( 調) |  |

| f) | イ長調のⅤ調 | ( 調) |  |

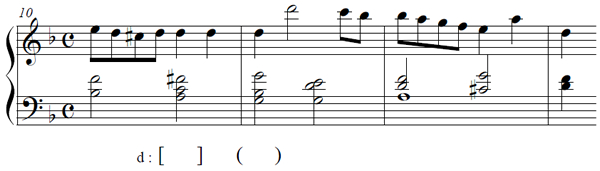

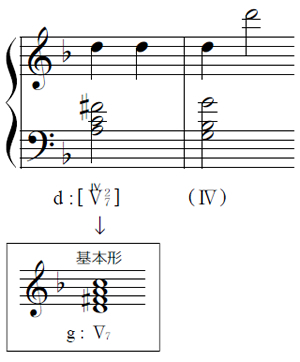

次の譜例の借用和音について、前述の【1】、【2】の例にならって、[ ]と( )の中に和音記号を書きましょう。

| g) |  |

| h) |  |

(2)舞曲

次の作品は、舞曲を用いて作曲されています。下の語群から舞曲名を選び、発祥した国を書きましょう。

| i) | 《イパネマの娘》 | 舞曲名 | 国[ ] |

| j) | 《エンターテイナー》 | 舞曲名 | 国[ ] |

| k) | 《美しき青きドナウ》 | 舞曲名 | 国[ ] |

| ワルツ、ミュゼット、マズルカ、ボサノヴァ、パヴァーヌ、 メヌエット、チャルダッシュ、ラグタイム、サンバ、ポルカ |

解答

(1)

| a) | ( イ長調 ) |  |

| b) | ( イ短調 ) |  |

| c) | ( ニ短調 ) |  |

| d) | (変ホ長調) |  |

| e) | ( ハ短調 ) |  |

| f) | ( ホ長調 ) |  |

| g) |  |

| h) |  |

(2)

| i) | 舞曲名 ボサノヴァ | 国[ ブラジル ] |

| j) | 舞曲名 ラグタイム | 国[ アメリカ ] |

| k) | 舞曲名 ワルツ | 国[ オーストリア ] |

★音楽之友社『名曲で学ぶ音楽の基礎 I 』6~9ページにJ.S.バッハの作品、12ページの問題7、15ページの問題2、42ページの問題9、57ページの問題10に借用和音の問題、60~68ページに、ハバネラなどの様々な民族舞踊のリズムを用いたフォルマシオン・ミュジカルの問題が多数載っていますので、参考にしてください。

音楽大学・短大・高校音楽科入試問題集 2013年度

2014年度入試を受験する音大・短大・音高志願者のための過去問集。編集部の依頼に応じて公表された国公立大学32、私立大学30、短期大学12、高等学校51校の2013年度入試問題を一挙掲載。楽典や聴音・視唱課題、和声や作曲課題のほか、即興や伴奏付け、難関校の国語、英語、小論文までを網羅。『音楽大学・学校案内2014年度』に発表が間に合わなかった、東京藝大、愛知県芸大、京都市立芸大、東京都立総合芸術高、桐朋女子高、京都市立京都堀川音楽高など、主要校の2014年度課題曲も併せて収載する。巻頭特集「入試の疑問、不安を解消します! ここが知りたい! 音大入試Q&A」〈管楽器専攻編〉では、主要私立大学8校で実際に実技試験の試験官を務めた経験をもつ先生方にインタビュー。

フォルマシオン・ミュジカル 名曲で学ぶ音楽の基礎 I 楽典・ソルフェージュから音楽史まで

フランスで行われている、名曲やよく知られた曲をテキストにして、音楽を多角的な面から考え、真の音楽家が身につけるべき広い教養と高い音楽性や創造性を目指す学習方法――この考え方は“フォルマシオン・ミュジカル” (Formation Musicale)と呼ばれている。本書は、フォルマシオン・ミュジカルを今の日本の現状に合わせて、幅広い視点から音楽を捉えるという考え方に基づいて構成された問題集。全2巻。Iは初級。

「ソルフェージュ」「楽典」「楽式」「和声」「音楽史」など、音楽に必要な基本が身に付く。さらに発展した知識と教養を身に付けるために、各曲(章)の終わりに「コラム」を設けた。オーケストラ、ピアノ曲を中心に、声楽・合唱、室内楽、協奏曲も収載。