川瀬 慈(かわせ・いつし)

1977年岐阜県生まれ。 映像人類学者。国立民族学博物館准教授。エチオピアの楽師、吟遊詩人の研究に基づき、映像作品、詩、小説、パフォーマンス等、既存の学問の枠組みにとらわれない創作活動を行う。主著に『ストリートの精霊たち』(2018年、世界思想社、鉄犬ヘテロトピア文学賞)、『エチオピア高原の吟遊詩人 うたに生きる者たち』(2020年、音楽之友社、サントリー学芸賞、梅棹忠夫・山と探検文学賞)、詩集『叡智の鳥』(2021年、Tombac/インスクリプト)等。http://www.itsushikawase.com/japanese/

この連載が本になりました!

『エチオジャズへの蛇行』

続きは書籍でお楽しみください。

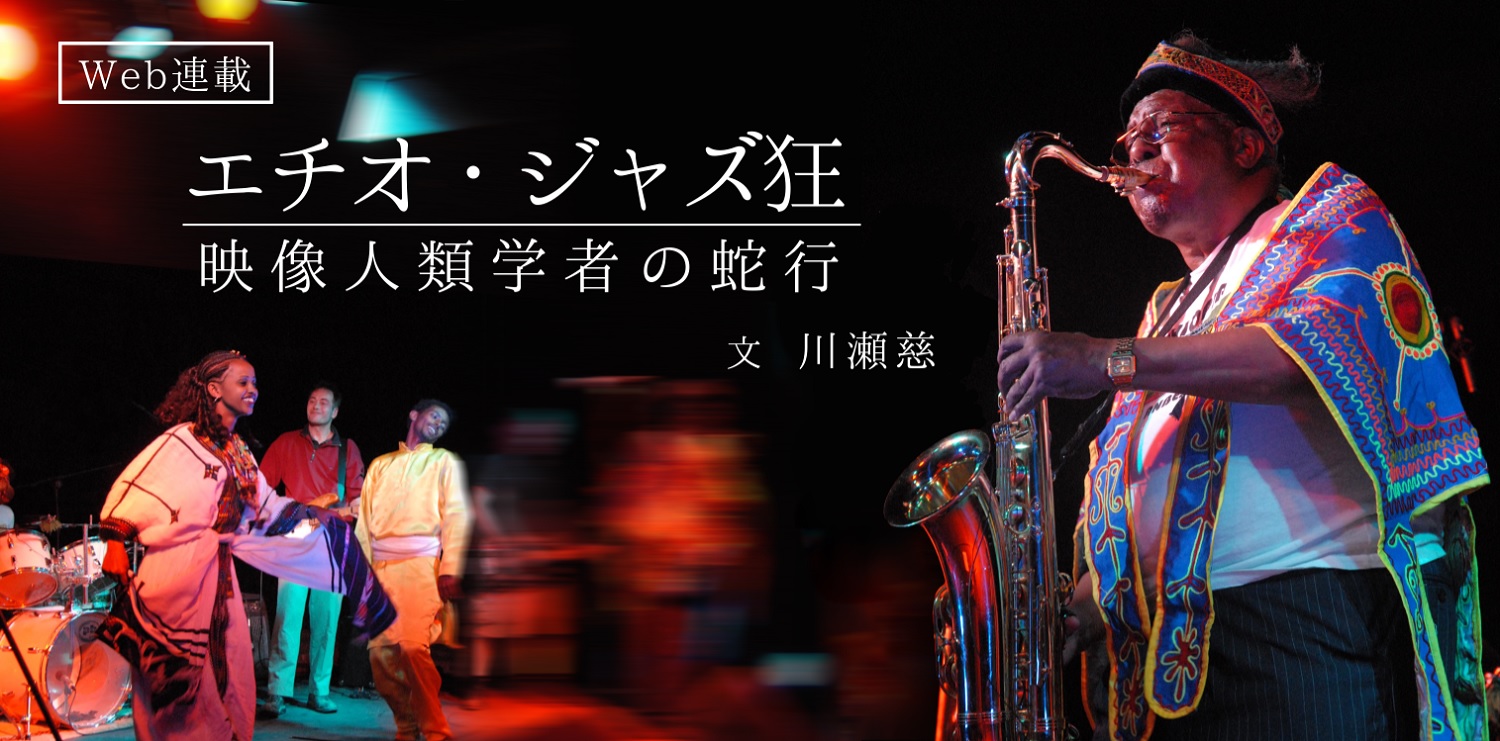

番外編 エチオピア音楽談義

2024年5月6日、イベント「エチオピーク音楽探求の旅 ~映画鑑賞&音楽談義~」が開催されました。

第1幕では、映画「エチオピーク音楽探求の旅」を上映。2023年秋、Peter Barakan's Music Film Festival での日本初上映時には、会場が満席になり、終了後には客席から拍手が沸いた作品です。

■映画「エチオピーク音楽探求の旅」予告編

https://www.youtube.com/watch?v=EjUdGobdrac

第2幕は、ピーター・バラカン氏、映像人類学者の川瀬 慈氏、民謡クルセイダーズ リーダーの田中 克海氏による「エチオピア音楽談義」。3名が語るエチオピア音楽の魅力とは?全編がYouTubeでご視聴いただけます。

鼎談「エチオピア音楽談義」ピーター・バラカン、川瀬慈、田中克海

撮影:森脇由二

【イベント概要】

Secret Art of ETHIOPIA Vol.8 Movie and Talk

エチオピーク 音楽探求の旅 ~映画鑑賞&音楽談義~

日 時 2024年5月6日(月)17:00-19:30

場 所 札の辻スクエア 11階 ホール小

主 催 合同会社EJエージェンシー

後 援 エチオピア航空

協 力 一社)エチオピア・アートクラブ

(音楽之友社 出版局 書籍部)